Сафин однажды сделал 117 невынужденных ошибок в одном матче. Но, возможно, их вообще не существует

Невынужденная ошибка – один из основных статистических показателей в теннисе, на основании которого ход матча анализируют многие болельщики и журналисты. Если много невынужденных – игрок провел плохой матч, если мало – хороший.

При этом понятие невынужденной ошибки появилось только в 1980-е, когда теннис существовал уже больше ста лет.

И это понятие очень много критикуют. Расплывчатая формулировка, двоякое определение и скорость, с которой статистам нужно ее зафиксировать, подпитывают сомнения теннисных скептиков.

Почему невынужденные остаются самым неоднозначным элементом теннисной статистики?

Термин «невынужденная ошибка» создал аналитик и пионер компьютерной статистики Лео Левин. На тот момент ему было всего 19, и он пытался помочь партнерам по университетской команде лучше анализировать причины успехов и неудач.

Левин, скончавшийся в 62 года в 2020-м, выделил три основных статистических компонента: удар навылет (виннерс), вынужденную ошибку и невынужденную.

Он определил невынужденную ошибку как «удар, который попадает в сетку или за пределы корта, когда игрок не находится под каким-либо физическим давлением из-за позиции, темпа, силы или вращения удара противника».

Но может ли в современном теннисе, где уровень сопротивления и скорости повышаются с каждым годом, ошибка быть действительно невынужденной?

Под сомнение это ставил экс-первая ракетка мира Энди Роддик: «Профессиональные теннисисты не начинают вдруг просто так ошибаться. Я могу играть с друзьями и не ошибаться два часа. Но если я выхожу на кого-то, кто разрывает мяч, мне нужно идти на больший риск. Во-первых, играть более плоско – нельзя, чтобы мяч высоко отскакивал. Мне нужна глубина – а для этого нужно больше вкладываться. И все эти мелочи, когда ты добавляешь 5-10% риска, масштабируются в ужасную статистику».

Один из главных аналитиков современного тенниса Крейг О’Шонесси, сотрудничающий с ATP и ранее помогавший Новаку Джоковичу, рассуждал чуть более детально. Он создал матрицу из восьми компонентов, которые могут мешать теннисисту и привести к ошибке: давление соперника, направление, высота, глубина, сила и вращение удара, позиция на корте и время для удара по мячу.

«С этими восемью способами заставить совершить ошибку можно сказать, любое очко проигрывается по какой-то из этих причин», – сказал О’Шонесси.

О’Шонесси также указывает на человеческий фактор – потому что невынужденные ошибки фиксируют люди, которые смотрят матч. Им нужно очень быстро выдать графику в эфир.

«У меня есть секунда-полторы чтобы передать информацию на ТВ и в интерфейс, чтобы все могли это увидеть», – говорил Билл Митчелл, старший менеджер по мероприятиям в SMT – компании, которая делает графику для практически всех главных спортивных трансляций.

Исходя из этих вводных, О’Шоннеси провел эксперимент: показал на трех разных тренерских конференциях 10 розыгрышей из матча Рафаэля Надаля с Джоном Миллманом с US Open-2019, а тренеры определяли, закончились ли они невынужденной ошибкой.

«В Германии группа из 950 человек ответила единогласно только трижды. Затем я провел точно такой же тест на Австралийской конференции зарубежных тренеров. Они были единогласны четыре раза. Я сделал это и на региональном собрании Ассоциации родителей и учителей США в Канзас-Сити. Они тоже согласились только четыре раза».

Эксперимент показал, что человеческий фактор сильно влияет на определение ошибки и даже у профессионалов мнения расходятся.

«Дело в том, что невынужденные определяют разные люди… И когда встречаются два сильных на задней линии игрока, бывают долгие розыгрыши, а затем вы получаете легкий удар. Но после ралли из 20 ударов, когда ноги уже горят, это, по-моему, уже не невынужденная ошибка», – говорил лучший теннисист России Даниил Медведев.

В определении невынужденности ошибки проблемы могут возникать и в зависимости от покрытия. Например, игрок нанес сильный удар, к которому его сопернику нужно сделать два шага – а тот ошибается. Но на траве и на грунте отскок будет совершенно разным, и это тоже влияет на решение.

В целом теннисные профессионалы – игроки и тренеры – еще несколько лет назад прямо говорили, что не доверяют статистике. Например, Роджер Федерер: «Данные по вынужденным и невынужденным всегда вызывают вопросы. Мы с тренерами знаем, что произошло во время матча, так что мне не нужна статистика, чтобы сделать выводы».

О том же говорил Сэм Сумик, много лет работавший с топами женского тура: «Меня не интересует статистика, я не уверен в ее точности. Я лучше схожу и посмотрю матч, увижу все своими глазами и сформирую мнение».

Да и у простых зрителей возникают вопросы, когда статистика в трансляции Tennis TV (официального бродкастера ATP) отличается от той, которая появляется на официальном сайте той же ATP.

Как можно исправить ситуацию?

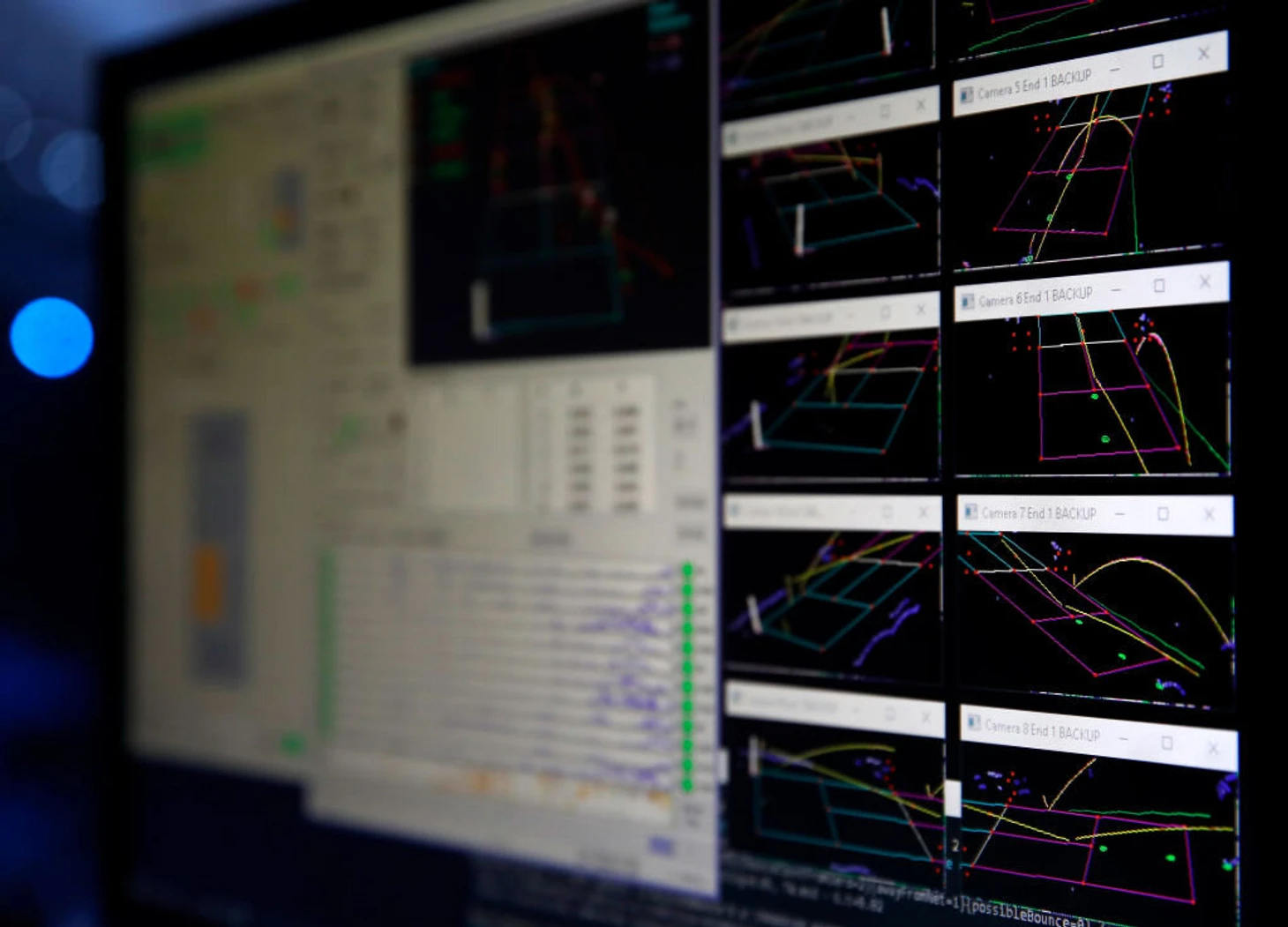

Возможно, решением в этой проблеме может стать развитие искусственного интеллекта. Определить коэффициент возможного очка по примеру футбольного хG – там компьютерные алгоритмы определяют ожидаемость гола (G) во время удара, у пенальти, например, xG – 0,9. Это значит, что его забивают в 90% случаев.

Такая система могла бы облегчить понимание невынужденной ошибки в теннисе и убрать споры. Например, у удара хP>0.6, но очко (P) проиграно – это невынужденная ошибка.

Однако технически теннисный удар сложнее футбольного: мяч меньше, соответственно, вариантов попадания больше; половина корта больше футбольных ворот; важна высота, скорость полета и вращение мяча, в то время как в футболе мяч зачастую находится на плоскости; должны учитываться рост, размах рук, ведущая рука и т.п.

Звучит непросто, но в ИИ верит, например, Новак Джокович: «Я думаю, это просто вопрос времени. И это, вероятно, будет более точным. Я думаю, очень, очень скоро, учитывая, что мы живем в такую технологическую эпоху, когда искусственный интеллект берет на себя многие вещи, я не вижу причин, по которым мы не можем использовать ИИ для статистики».

Двойная ошибка – тоже невынужденная?

Еще до появления невынужденных в статистике теннисного матча присутствовали другие ошибки – двойные, когда игрок дважды подряд ошибается при подаче.

Технически подача – единственный удар в теннисе, который полностью находится под контролем игрока. Мяч у него в руке, соперник никак не мешает.

Однако если подходить к двойным с точки зрения критиков невынужденных ошибок, то можно и здесь найти давление соперника. Если он хорош на приеме, нужно повышать риск – подавать сильнее и агрессивнее. И постоянно думать о том, что тебе прилетит в ответ.

«Даже при двойной ошибке вы чувствуете напряжение момента, у вас есть счет, вы знаете, что уже делал соперник и что он, вероятно, сделает снова», – сказал О’Шонесси.

Иного мнения 48-я ракетка мира американец Маркос Гирон: «Если вы играете с парнем, который не причиняет вам особого вреда на второй подаче, и вы знаете, что подать сейчас несложно, но по какой-то причине нервничаете или сбавляете обороты, теряете сосредоточенность, то это невынужденная ошибка».

Почему вынужденные ошибки недооценены?

Критики невынужденных ошибок часто говорят, что ключевая статистика – это вынужденные ошибки. Именно они, в отличие от брака по случайности или усталости, показывают, насколько агрессивно атаковал один теннисист и насколько хорошо защищался другой.

С точки зрения болельщика и зрителя это тоже важно, так как дает увидеть полную картину встречи.

По сути, принуждение соперника к ошибке – это аналог прессинга, совмещенного с пассивным xG в футболе, так как давление может принести игроку очко без его удара в конце. И хотя в футболе интенсивность прессинга – PPDA – понятие относительно новое, – оно уже высоко оценивается ведущими тренерами мира. Команды приоритизируют прессинг, а журналисты дают этим концепциям названия.

Так почему же в теннисе принуждение соперника к ошибке так недооценено?

Как говорил сам Лео Левин, виннерсы и невынужденные более понятны: «Так легче рассказать историю. «Он сделал 20 невынужденных ошибок, сам проиграл много очков». Это очень легко сформулировать. Или если человек делает много виннерсов, это яркие удары. Опять же, это создает ажиотаж. Но если вы говорите о том, что «он заставляет совершать много ошибок», это не так привлекательно».

При этом с большинства турниров данные по вынужденным ошибкам просто не поступают – иногда их показывают в трансляции по ходу матча, но в итоговой статистике в подавляющем большинстве случаев их нет.

Рекорды в невынужденных ошибках

Противоречивость концепции невынужденной ошибки демонстрируют и некоторые конкретные примеры.

Например, считается, что больше всех невынужденных ошибок за матч сделал Марат Сафин – против Феликса Мантильи на «Ролан Гаррос»-2004 (в том самом матче, где Сафин снял шорты). У него их было 117. Но матч он выиграл.

Среди действующих теннисистов больше всех невынужденных допустил Аслан Карацев – 107 против Хауме Муньяра на Australian Open-2022. Правда, матч он тоже выиграл.

Все помнят, что 100 невынужденных делал и Новак Джокович – в четвертом круге Australian Open-2016 против Жиля Симона. Опять же, он выиграл.

Так что эти цифры далеко не всегда рассказывают всю историю матча.

***

Сколько будут еще длиться споры о невынужденных ошибках – неясно. По сути, пока теннисную статистику формируют люди, в ней всегда будет место дискуссии. Но, пожалуй, это и делает наш любимый вид спорта живым и таким интересным.

Главные провалы суперзвезд тенниса

Фото: instagram.com/coshannessy; Gettyimages.ru/Christopher Lee, Paul Gilham, Clive Brunskill, Julian Finney, Matt King, Clive Brunskill

Статистика и метрики на них построенные помогают выделить сильные и слабые стороны игрока/команды, стилистические особенности, текущую форму и тд.

Никому давно не интересно просто смотреть какое-то соревнование, нужен контекст, прогрев, ожидание, собственная оценка и отсюда, разочарование или катарсис. Всё это давно неотъемлемая часть спорта.

Тогда это будет вынужденная ошибка. А невынужденная — когда хорошая игра соперника не была непосредственным влияющим фактором.

В Википедии есть неплохая статья с теннисными терминами:

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_tennis_terms